昨今の電子基板に搭載されているマイコンやメモリ・コントローラーなどのLSIにはたくさんのFETが内部で使用されています。電子回路においてはFET単体で使用する場面も多くあります。そこで今回は「FETとは」から「FETの選定方法」まで詳しく解説します。

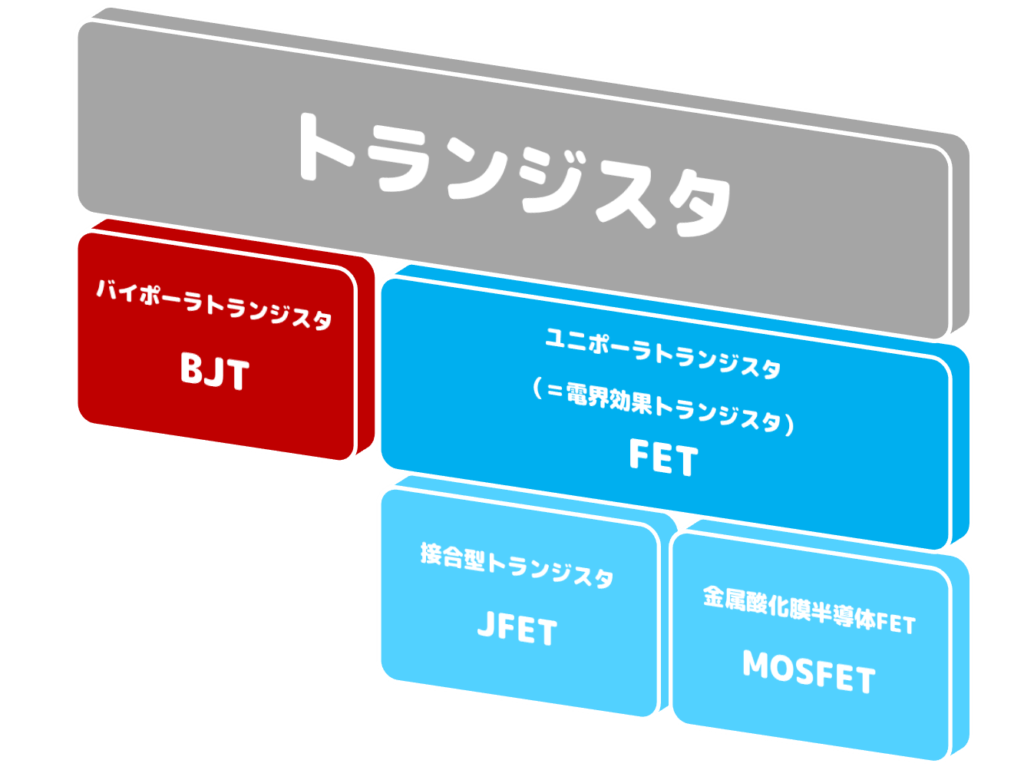

FETとはトランジスタの一種で、最も多く使われているMOSFETはFETの一種です。

本記事では主にMOSFETについて解説していきたいと思います。

トランジスタとは:電気スイッチ

トランジスタの動作

トランジスタとは、電気で制御するスイッチです。

家にある照明スイッチは物理スイッチを人の手で操作することで照明への電源供給を制御しますが、トランジスタの場合はスイッチ部分に電気信号を入力することで電源供給を制御します。

トランジスタは小信号で制御できますので、マイコンやArduino、Raspberry Piなどで制御が可能です。簡単に言うと、マイコンのGPIOをトランジスタの制御端子(FETの場合:ゲート)に接続し、HやLを出力することで、電流を流したり止めたりすることができます。

ただし、ご家庭のスイッチと違い交流電源の制御には使用できません。交流電源を制御したい場合はリレーが必要になりますので注意が必要です。

なぜトランジスタが必要なのか

結論は大きな電圧と大きな電流を扱えるようにするためです。

例えばArduinoのGPIOで12Vで駆動するLEDを制御したいとします。ArduinoのGPIOレベルは3.3Vなので

12V駆動LEDを点灯させることはできません。そこで登場するのがトランジスタです。トランジスタを使うことで直接駆動することはできなくても、間接的にLEDを制御することができます。

また3.3Vで点灯させられるLEDであったとしても、電流を流しすぎるとマイコン内部の電圧降下の原因になりますので、GPIOでの直接駆動は避けたほうが良いでしょう。

FETは多用途で使用されていますが、共通する目的は大きな電圧と大きな電流を扱えるようにするためです。

FETについて

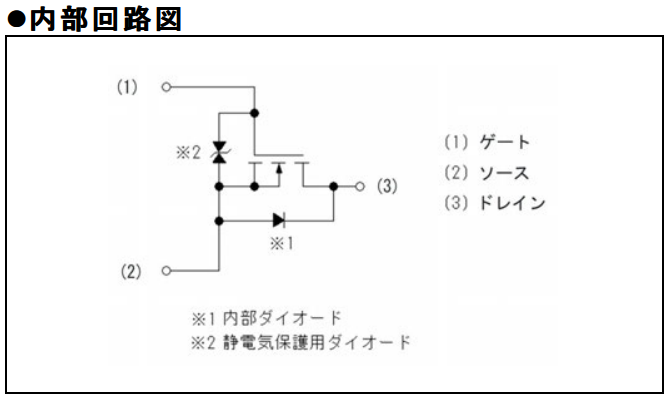

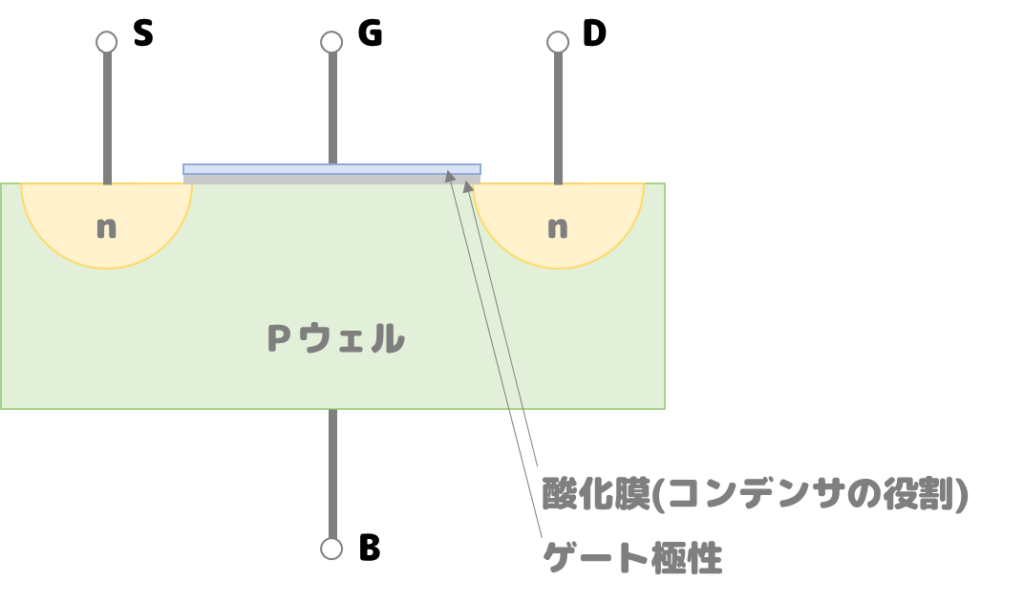

FETにはD(ドレイン)、G(ゲート)S(ソース)、B(バルク)という4つの電極があります。

上述した通り操作する制御端子はG(ゲート)です。Gを操作することでS(ソース)からD(ドレイン)に電流が流れます。

B(バルク)は内部でS(ソース)に接続されているものがほとんどで、お目にかかることはありません。

RV2C002UN-Datasheet|Rohm

動作原理

次にMOSFETの動作原理について解説します。MOSFETは「metal oxide semiconductor field effect transistor」の略称で直訳すると金属酸化膜半導体FETで酸化膜(絶縁体)を特徴とするトランジスタです。

FETはP型とN型があります。2つの極性については後述しますが、まずはN型を例に動作原理を説明します。

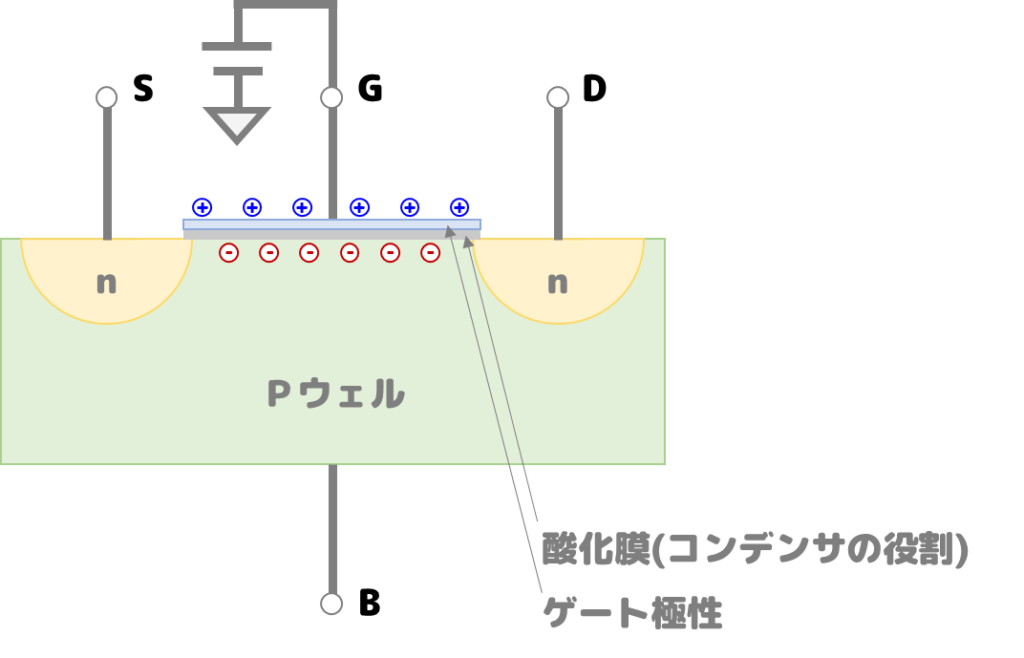

N型の場合、ソースとドレインにn型半導体が使用されています。この2つの電極間の表面上に薄い酸化膜(絶縁物)を形成し、その上にゲート電極を作成するとMOSFETが完成します。

ゲート端子にプラスの電圧を印加するとゲート電極には正電荷が集まります。酸化膜はコンデンサ構造になっていますので、pウェル表面には負電荷のみが残ります。ゲート側にはプラス、反対側にはマイナスと理解いただければOKです。

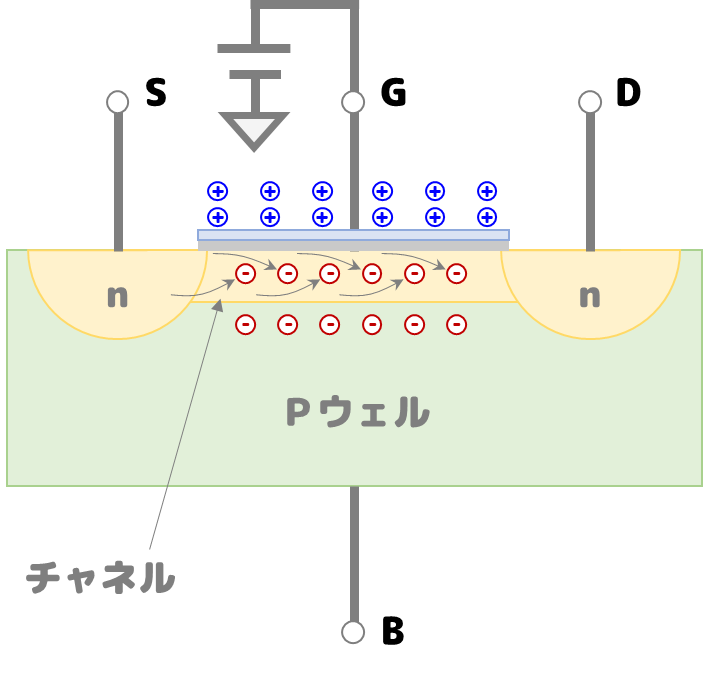

更にゲートの電圧を増加すると、ゲート電極表面にはより多くの正電荷が集まり、pウェル表面にも負電荷が集まる必要があります。しかしpウェルの濃度や引き寄せる力には限りがあるため、負電荷が不足します。この不足分を補うためにソースより電子が注入されます。

この状態のpウェル表面はN型半導体に近い状態になることから、N型同士のソース・ドレイン間に電流が流れます。このN型半導体に近い領域のことをチャネルとよび、N型のチャネルが形成されることからNチャネルMOSFET(n-MOSFET)とよびます。

逆の構造を持つMOSをP型のチャネルを形成することからPチャネルMOSFET(p-MOSFET)とよびます。

またチャネルが形成されるゲート電圧をスレッショルド(Threshold)電圧と定義され、データシートではVthと記載されます。Vthはソース・ドレイン間に電流が流れ出すゲートしきい値電圧となります。

P型とN型

MOSFETにはN型とP型の2種類が存在しますが、どのように使い分けるのかをご紹介します。MOSFETを制御対象であるICやLEDなどの負荷に対して電源側に付けるか、またはグラウンド側に付けるかで使い分けます。

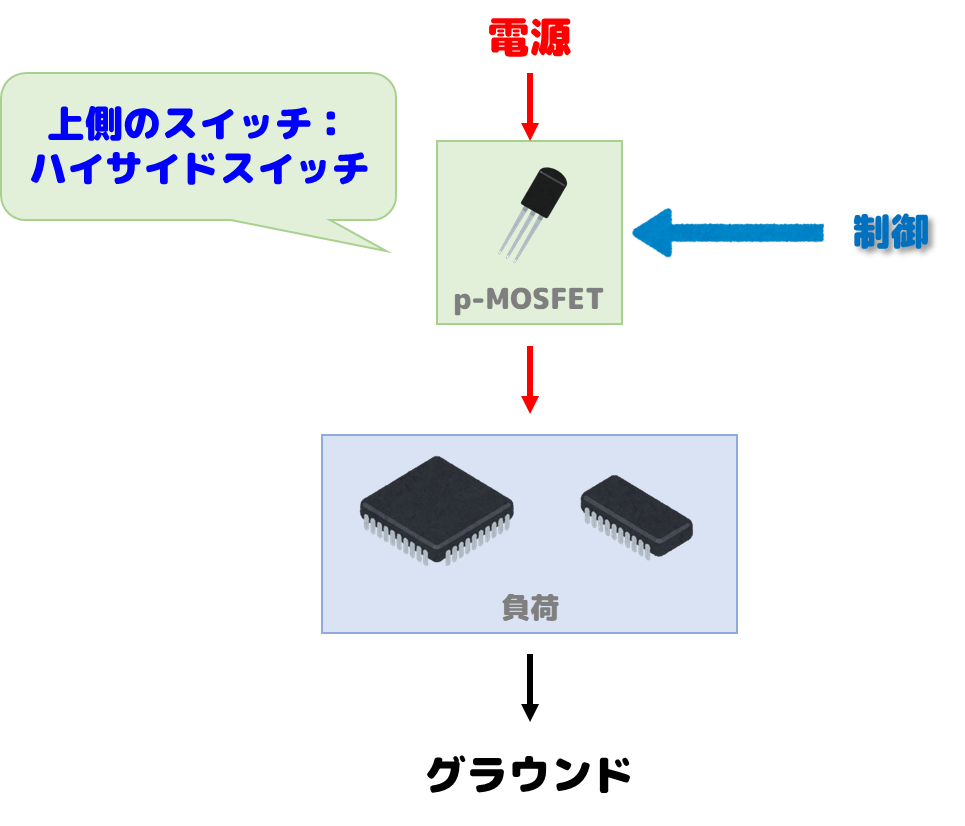

p-MOSFET

p-MOSFETは負荷に対して電源側に付けるのでハイサイドスイッチとよびます。

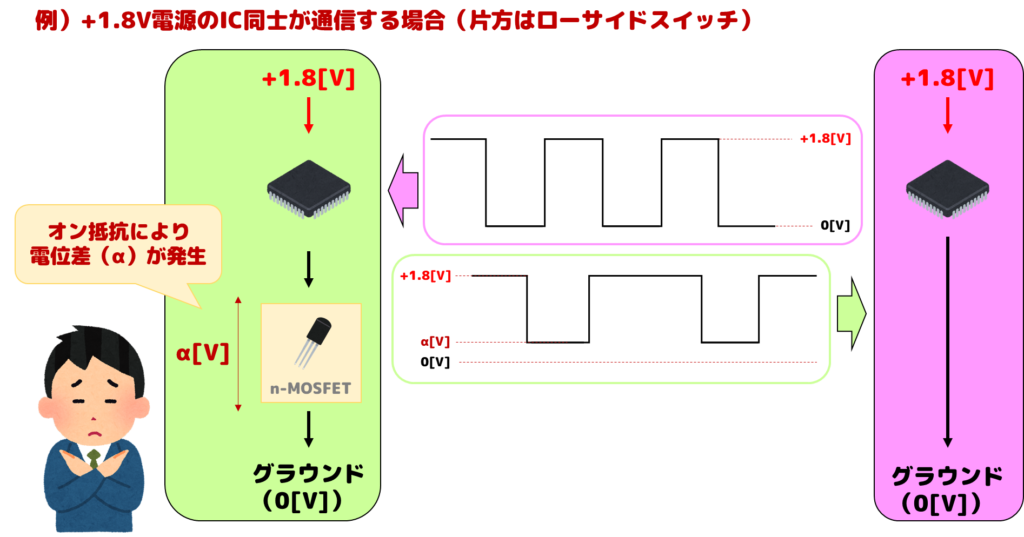

ハイサイドスイッチを使用する場合、基板全体の回路やICを制御する場合が多いです。回路やICをローサイドで制御した場合、グラウンドを一点に集める必要があることや、基準電圧が他の回路と違ってくるためです。

ハイサイドスイッチの場合、負荷のマイナス側はグラウンドに接続されていますが、ローサイドスイッチを使用した場合は負荷のマイナス側はFETの端子に接続されグラウンドに直接接続されていない状態です。FETの内部抵抗(オン抵抗とよぶ)により、負荷の基準電圧がグラウンドより高い電圧になってしまいます。

この場合、しっかりとグラウンド接続された回路との通信の際に基準電圧が浮いた通信波形となり、通信を正しく受け取れない可能性があります。そのため、基準電圧をグラウンドとしたい回路やICの場合はハイサイドスイッチを使いましょう。オン抵抗については後ほど解説します。

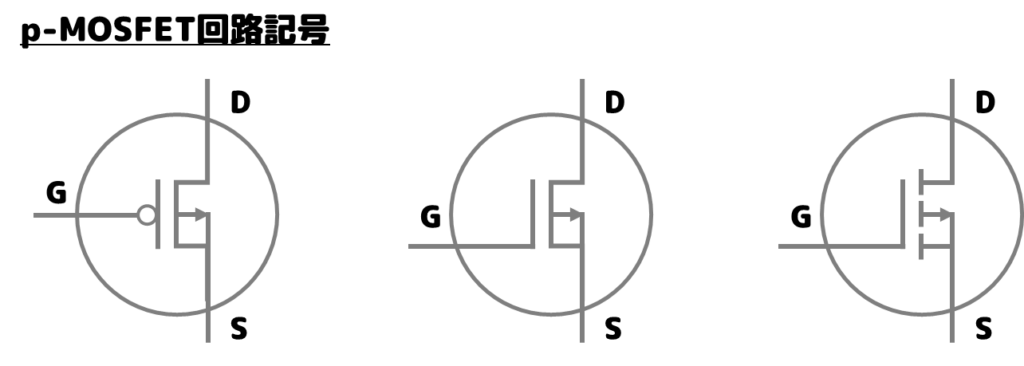

p-MOSFETの回路記号はこのように書きます。

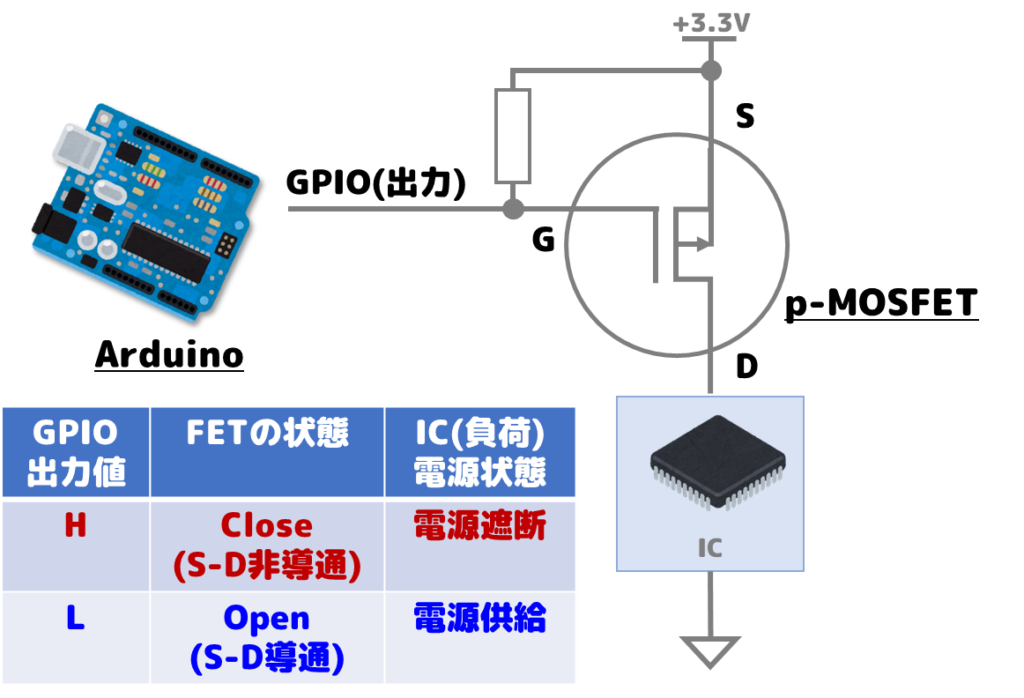

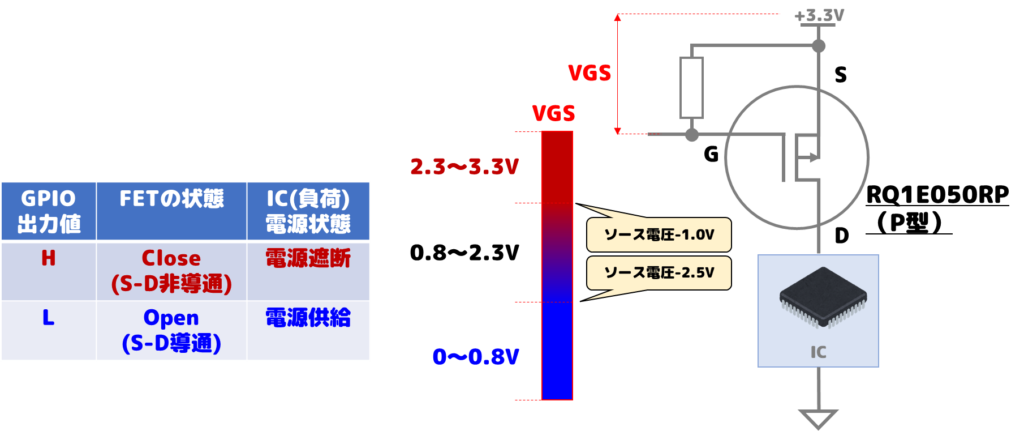

p-MOSFETをハイサイドスイッチとして使用した際の回路はこちらです。

ICに対する+3.3V供給をArduinoのGPIOで制御しています。GPIOの出力値に対するFETの状態は図のとおりです。

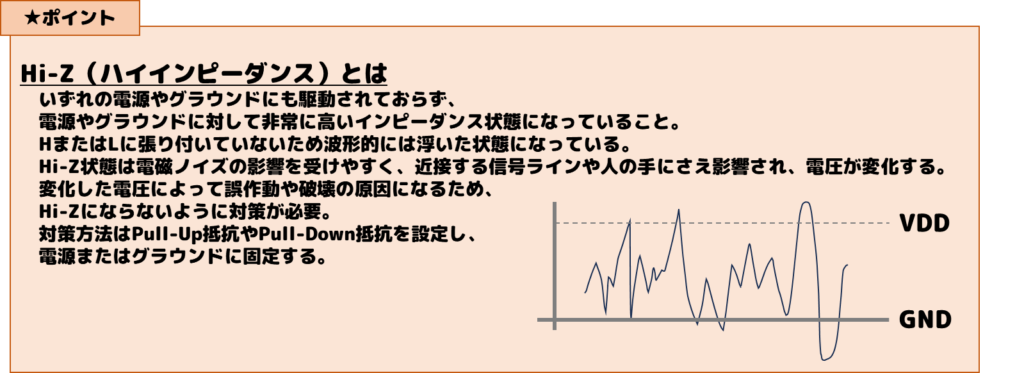

ここでのポイントはゲートに接続されているPull-Up(プルアップ)抵抗です。Arduinoが電源ONしてからGPIOからH出力されるまで僅かですが時間が必要です。この僅かな時間はArduinoが起動しようとしている状態のため、GPIOの状態はHi-Z(ハイインピーダンス)状態となります。

このHi-Z信号がゲートに入力されてしまうと、FETの状態が不定期に切り替わりICが誤作動を起こしてしまいます。そのため、Arduinoがしっかり起動するまでゲート電圧をH固定させるためにPull-Up抵抗を設定する必要があります。

上記回路では+3.3V回路を制御していましたが、12VなどのGPIOレベル(3.3V)よりはるかに高い電圧を制御する場合はGPIOから直接制御ができないので注意が必要です。こちらは後述する「Vth:しきい値」にて解説します。

n-MOSFET

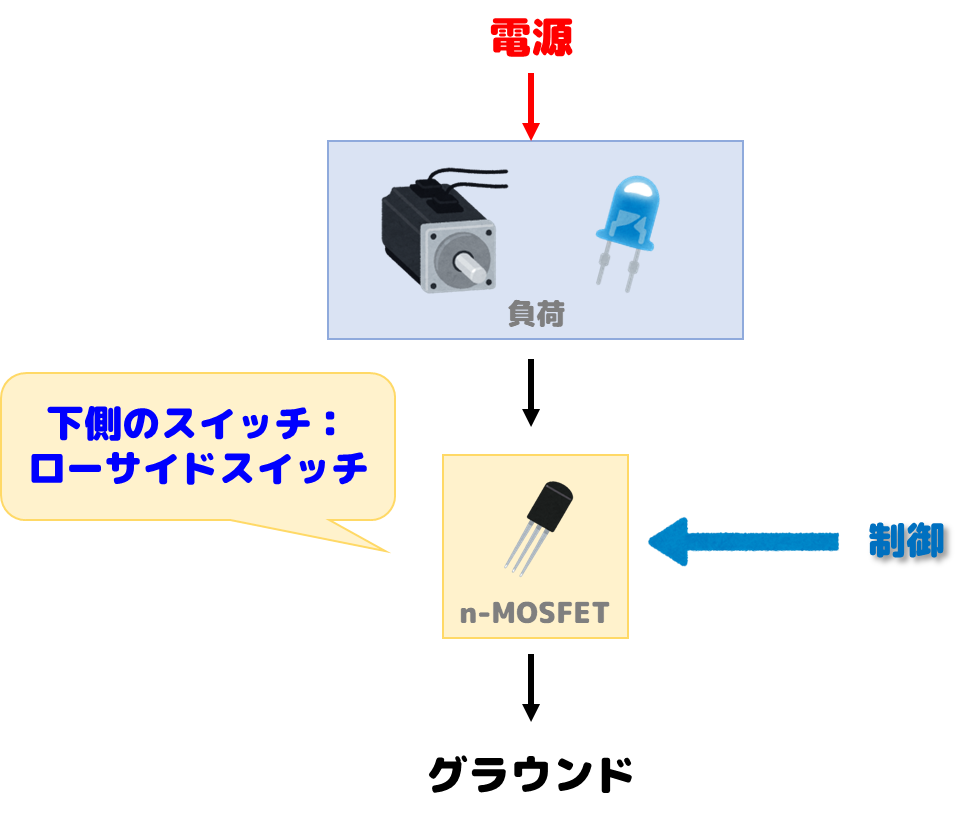

n-MOSFETは負荷に対してグラウンド側に付けるのでローサイドスイッチとよびます。

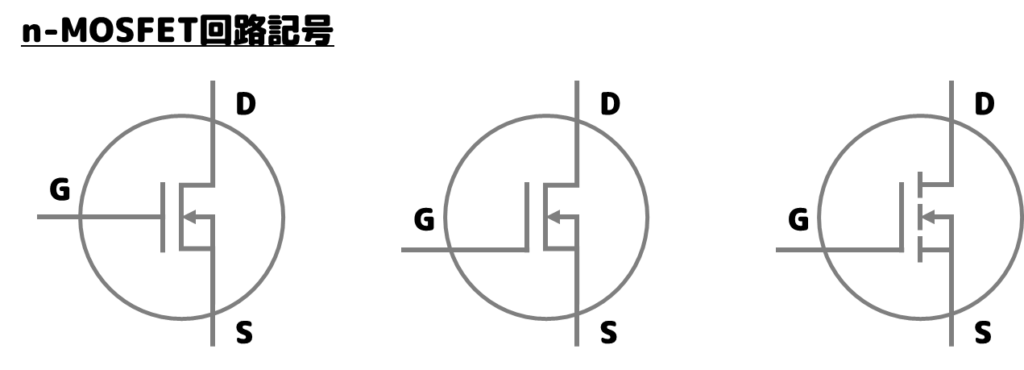

ローサイドスイッチは主にLED制御やモーター制御などに使用されます。回路記号は以下のように書きます。

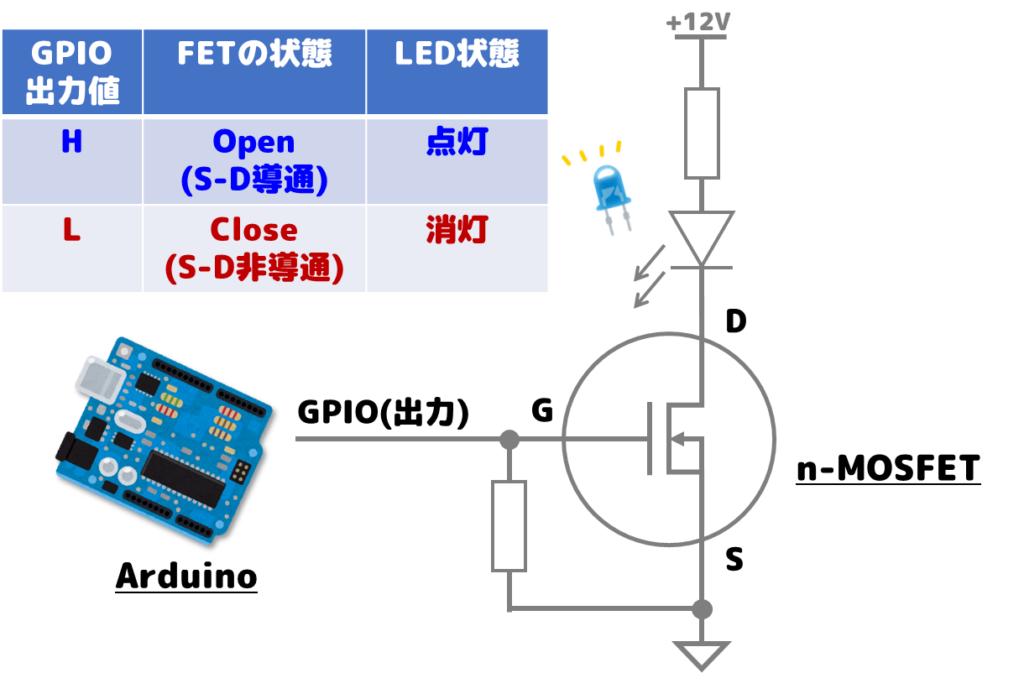

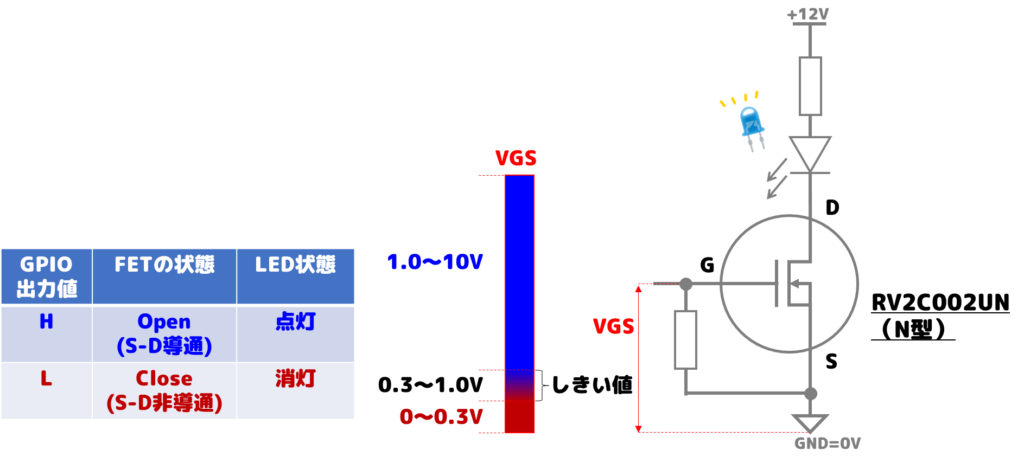

LED点灯を制御したい場合の回路図がこちらです。

n-MOSFETを用いたローサイドスイッチの大きな利点としては高い電圧回路をGPIOの低電圧レベルで制御できる点です。回路図に示したようにArduinoのGPIO(+3.3Vレベル)で12VのLED回路を制御しています。p-MOSFETではこのような方法はできません。それぞれの違いはMOSFETの特性であるVthを確認する必要がありますので、本項ではn-MOSFETは高い電圧回路を直接制御できるとだけ覚えておいてください。

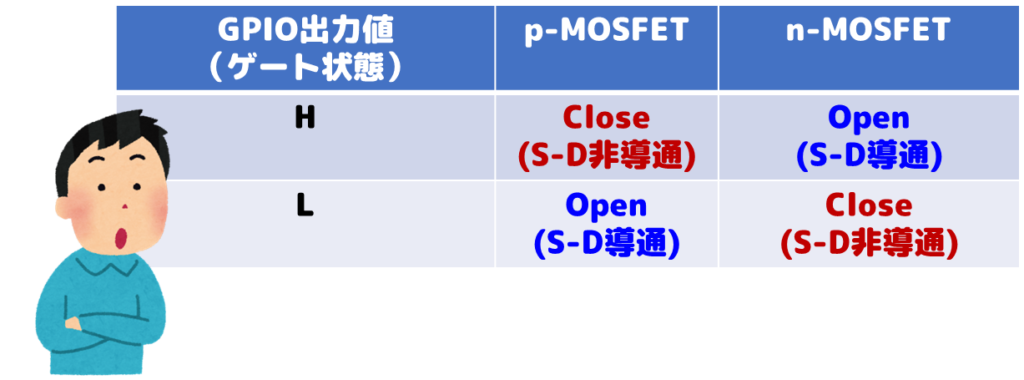

GPIOの出力値に対するFETの状態はP型とN型では逆になっていることがわかります。

これはMOSFETの構造が逆になっているため、制御する極性が反転しています。そのため、回路設計やファームウェア設計時には注意が必要です。

ここではp-MOSFETをハイサイドスイッチ、n-MOSFETをローサイドスイッチと紹介しましたが、無理やりn-MOSFETをハイサイドで使用することも可能です。n-MOSFETのほうがコスト的にメリットがあるため回路を工夫すれば実現可能ですが、電子工作としては単純な回路がミスや事故無く済みますのでここでは紹介はしません。

CMOS

最後にCMOS(シーモス)についてお話します。みなさまも「CMOS」という言葉を聞いたことがあるのでは無いでしょうか。CMOSとは「Complementary Metal-Oxide-Semiconductor」の略で相補型MOSという意味です。上述したp-MOSFETとn-MOSFETを組み合わせた回路やICなどをCMOSと呼びます。カメラのレンズ奥にあるイメージセンサーをCMOSセンサーなどと呼んだりしますが、これはp-MOSFETとn-MOSFETを組み合わせたセンサーなため「CMOSイメージセンサー」と呼ばれています。

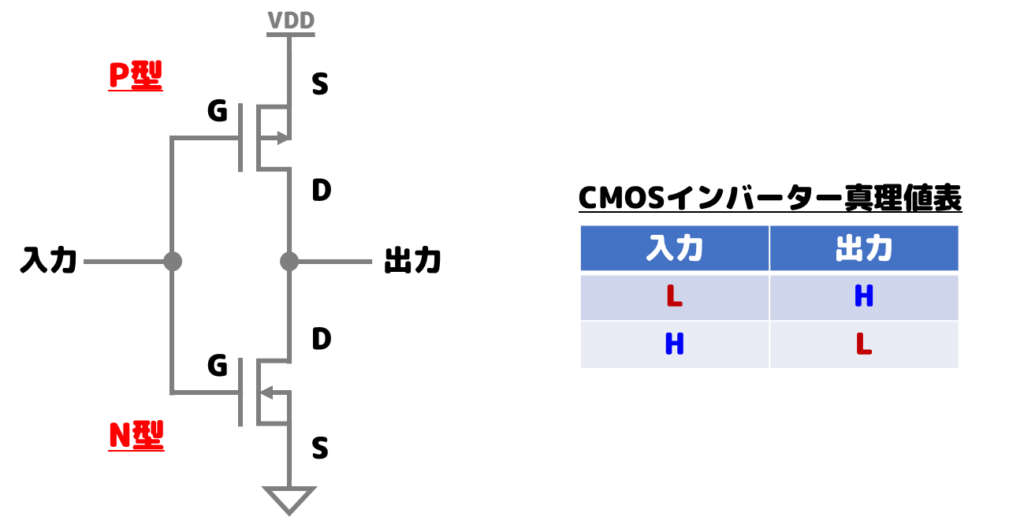

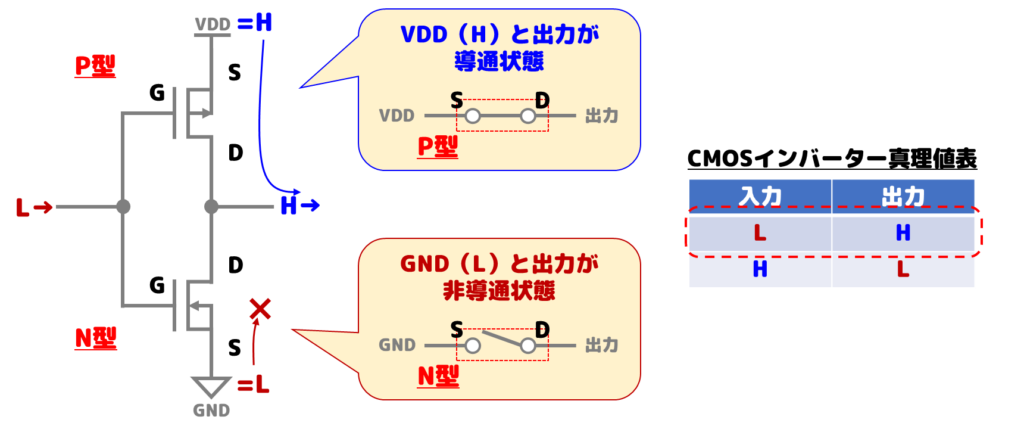

ここでお伝えしたいのは「CMOSインバーター」です。インバーターとは反転という意味で、P型とN型のMOSFETをひとつずつ使用した反転回路のことを「CMOSインバーター」と呼びます。CMOSインバーターの回路及び動作はこのようななります。

ここで覚えて頂きたいのはP型とN型の位置関係と、出力が入力に対して反転するということです。

P型とN型の位置関係を覚えておくことで、P型はハイサイド、N型はローサイドということがすぐに分かります。経験を積むと覚えていなくても大丈夫ですが、慣れていない内は位置関係を頭に入れておくと良いと思います。

また出力が入力に対して反転することを覚えておくと、動作極性を導き出せます。

入力側に”L”が入力されていると出力は”H”となります。出力が”H”となるにはp-MOSFETが導通していて電源である”H”を出力していて、n-MOSFETは非導通で”L”をシャットアウトしている状態であることがわかります。

このときの各MOSの動作は上記の通り、“L”を入力するとP型は導通し、N型は非導通となります。

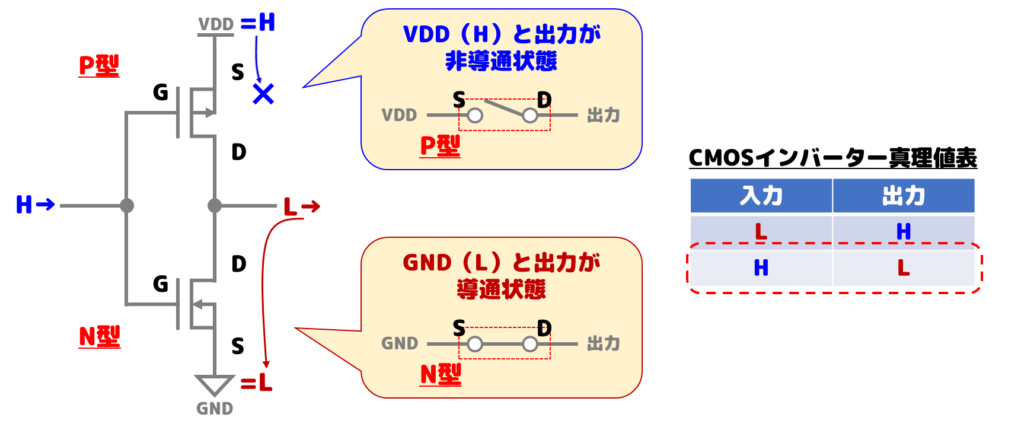

逆に入力側に”H”を入力した際の動作は以下の通りです。

“H”を入力するとP型は非導通となり、N型は導通します。このときN型は出力側から電流を引き込むので矢印は出力→n-MOSFET→GNDとなります。

このように各MOSの位置関係と入出力の反転を覚えておけば回路によって選択すべき極性がわかり、各MOSに対して導通させたい際は何を入力すれば良いかがすぐに分かります。CMOSについてはぜひ頭の片隅に入れて頂きたいです。

FETの選定方法

MOSFETの選定方法としてFETの各特性について説明します。以下の特性を理解することで、迷わずFETを選定できます。特性を理解せずに使用すると動かないだけでなく、破損・事故につながる危険性もありますので確実に確認するようにしましょう。

Vth:しきい値

MOSFETを動作させる上で最も重要になる特性のひとつであるしきい値について説明します。動作原理でも説明しましたが、FETのしきい値とはソース-ドレイン間に電流が流れ出すゲート電圧を指します。ゲートに印加する電圧はしきい値をしっかり跨いで切り替えることでFETを制御することができます。しきい値はソースに対するゲート電圧で表され、VGSというパラメータで示されます。

n-MOSFET

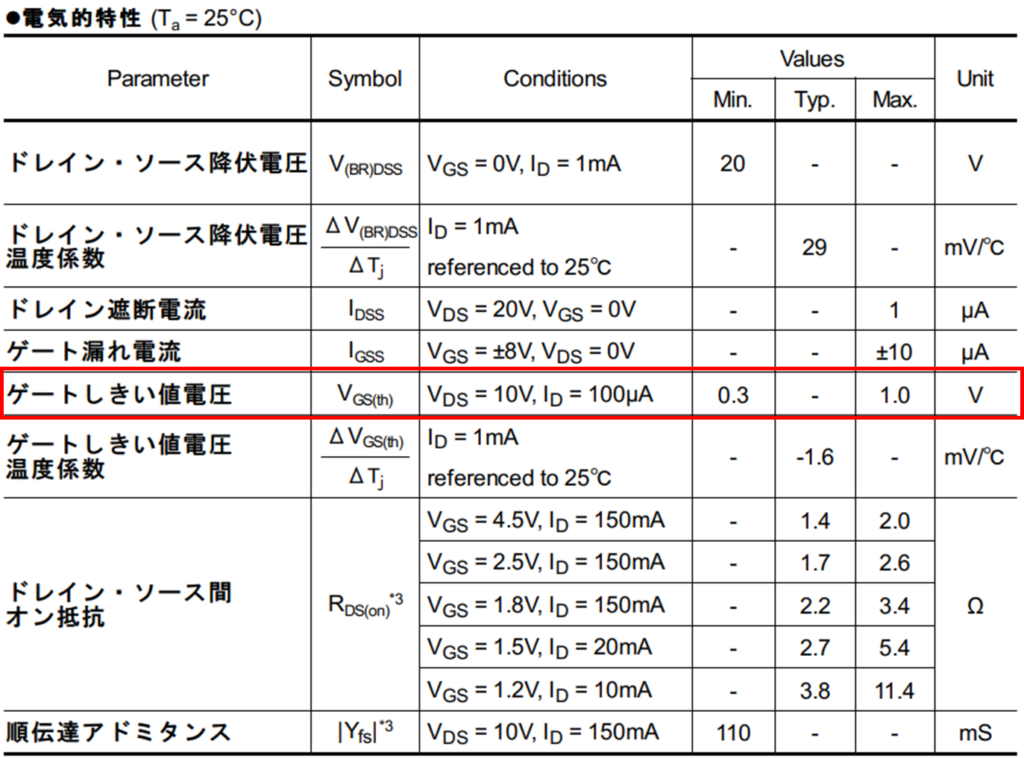

まずはN型のしきい値です。RV2C002UN(Rohm)を例に確認していきます。

RV2C002UN-Datasheet|Rohm

RV2C002UNのしきい値VGS(th)は0.3V~1.0Vと記載されています。周囲温度や電流など様々な要因でしきい値がブレますが0.3V~1.0Vの範囲には収まりますよという意味です。設計としてはゲートに0.3V~1.0Vが継続的に印加され無いようにする必要があります。

上図のように0~0.3V未満であればLと判定、1.0~10V未満であればH判定となりFETを制御できます。ArduinoのようなGPIO(L:0V、H:3.3V)であれば充分制御可能です。また、H判定上限の10Vは絶対最大定格からきています。

RV2C002UN-Datasheet|Rohm

ソースに対してゲート電圧が±10Vになると破壊の可能性があります。

p-MOSFET

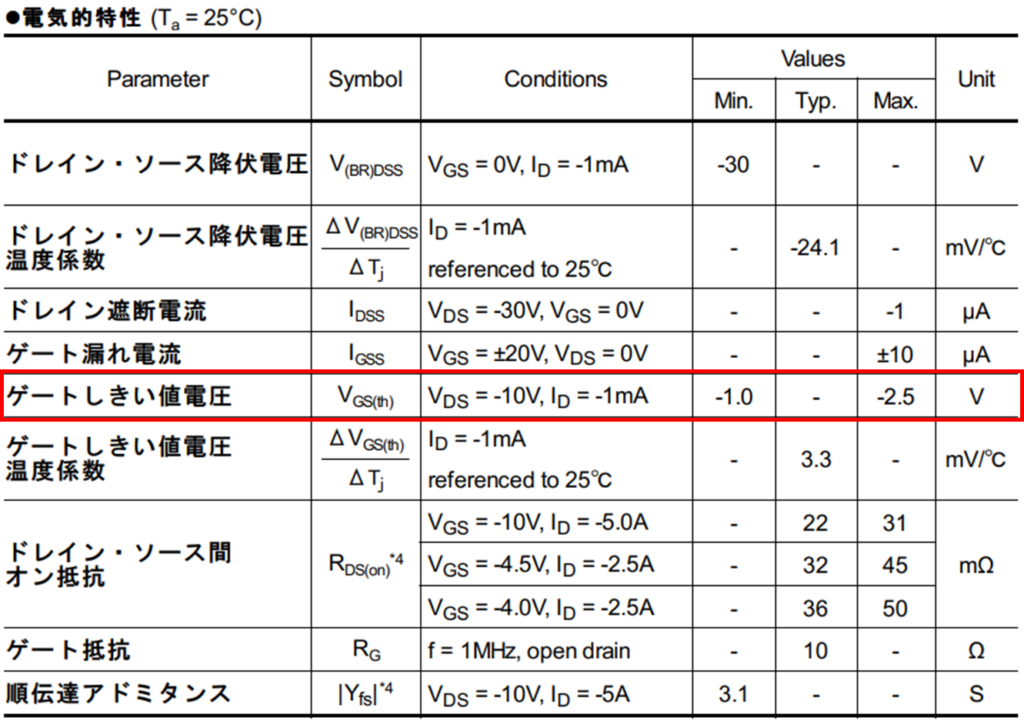

続いてP型のしきい値について説明します。N型同様、しきい値はソースに対するゲート電圧で表されますが、ハイサイドスイッチの場合ソースは電源に接続されていることに注意が必要です。RQ1E050RP(Rohm)を例に確認していきます。

RQ1E050RP-Datasheet|Rohm

RQ1E050RPのしきい値VGS(th)は-1.0~-2.5Vと記載されています。ソース電圧より-1.0~-2.5Vがゲート電圧しきい値ということです。

ソース電圧に対して数ボルト低い電圧がしきい値となります。0V基準ではないので注意が必要です。

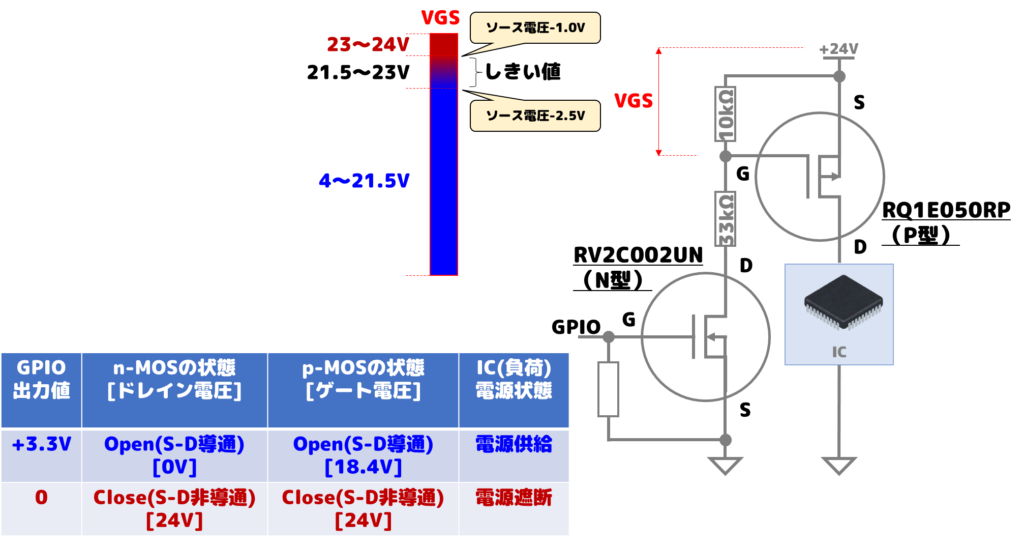

上図では+3.3V電圧を制御していましたが、同じRQ1E050RPで24V電圧を制御する場合はGPIOで直接制御ができないので注意が必要です。なぜなら、ソース電圧24Vに対して-1.0~-2.5Vの電圧である21.5~23Vがしきい値となり、GPIOではしきい値以上の電圧を出力できないからです。そのためゲートに工夫が必要となります。

N型を組み合わせることで上図のようなゲート制御(L:18.4V、H:24V)することができ、しきい値である21.5~23Vをしっかり跨いでいることがわかります。ここではN型を使用しましたが、小信号用のバイポーラトランジスタを利用するのが一般的です。

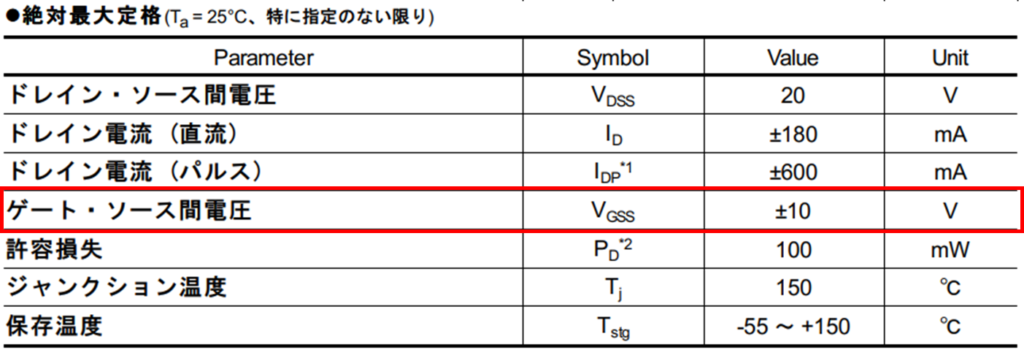

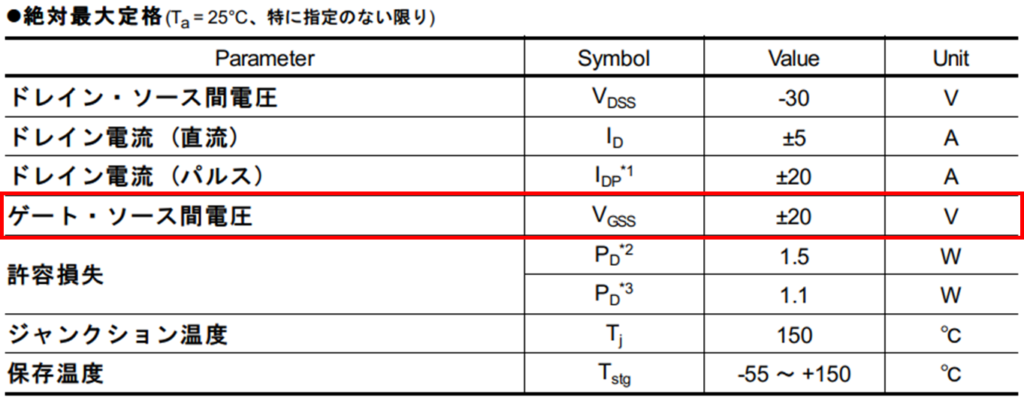

上図に突然出てきた33kΩの必要性について解説します。RQ1E050RPのVGSの絶対最大定格は±20Vとなっています。

RQ1E050RP-Datasheet|Rohm

今回の回路ではソース電圧24Vの±20Vなので4~44Vの範囲でゲート印加しないと破壊の可能性があるという意味です。もし33kΩが無い回路で動作させた場合、RQ1E050RPのゲート電圧はL:0V、H:24Vとなってしまうため破壊してしまいます。そのため、ゲートに入力される前に分圧してLでも0Vに落ちきらないようにしています。p-MOSFETで高い電圧を扱う際は注意が必要です。

VDS

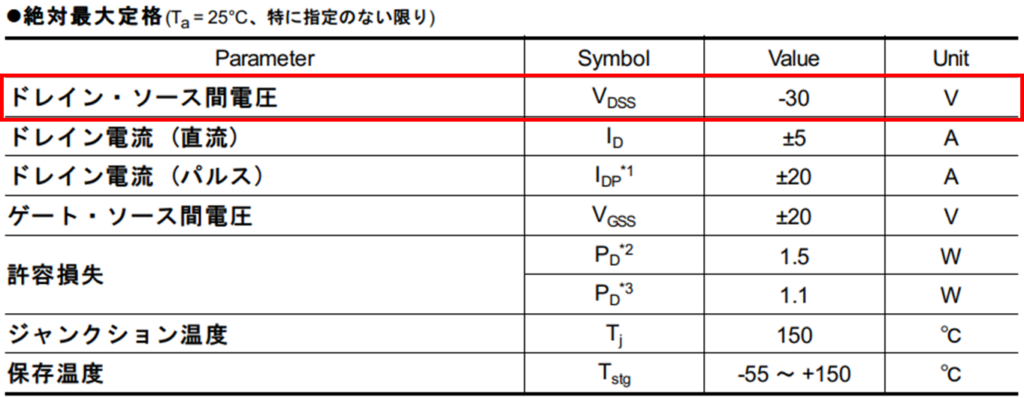

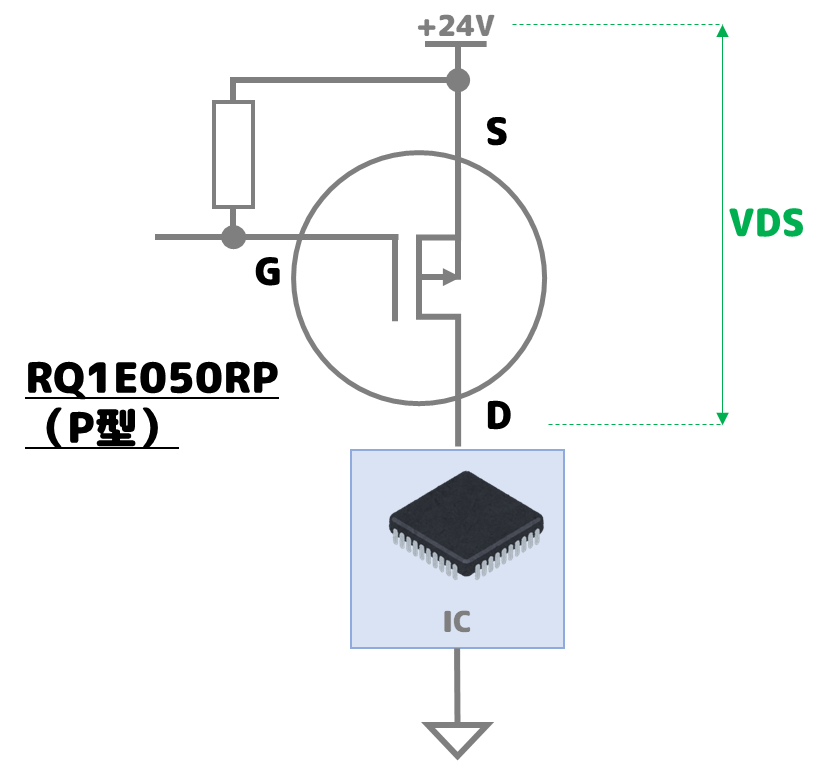

ソースに印加できる電圧を意味しますので、制御したい電圧を把握した上でVDSを確認する必要があります。VDSとはソースに対するドレイン電圧です。

図のFETが閉じている瞬間がソース-ドレイン間に最も電位差が発生しますので、VDSは-24Vとなります。ドレイン電圧(0V)はソース電圧(24V)より24V低いのでマイナス表記になります。RQ1E050RPの絶対最大定格である-30Vに収まっているので問題ありません。

RQ1E050RP-Datasheet|Rohm

実際に制御したい電圧を把握した上でFETのVDSを確認して選定しましょう。

ID

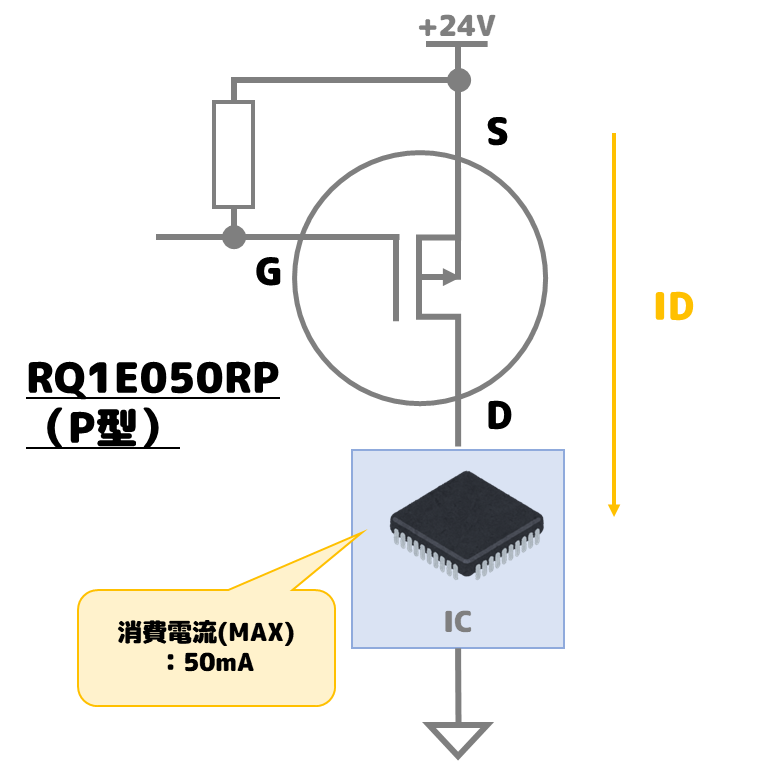

IDはソース-ドレイン間に流すことができる電流値です。こちらも制御したい回路の消費電流を把握した上でIDを確認する必要があります。

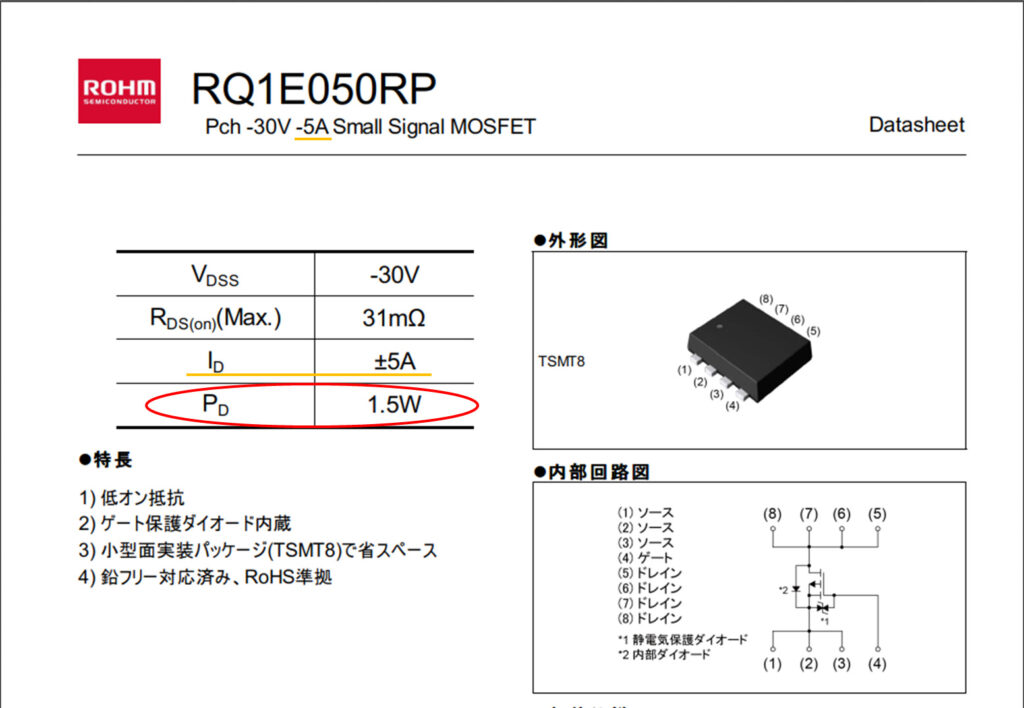

データシート上部にFETの製品特徴としてIDが記載されていることがよくあります。RQ1E050RPでは5Aと記載されていますが条件があるので注意が必要です。

RQ1E050RP-Datasheet|Rohm

データシートにはIDと同様にPDの記載もあります。PDはFETに掛けられる電力を意味します。RQ1E050RPは1.5Wまでと記載されているため、24V回路に5A流すと12WになるためNGです。電力を掛けすぎると電圧降下や破壊の原因になりますので注意が必要です。

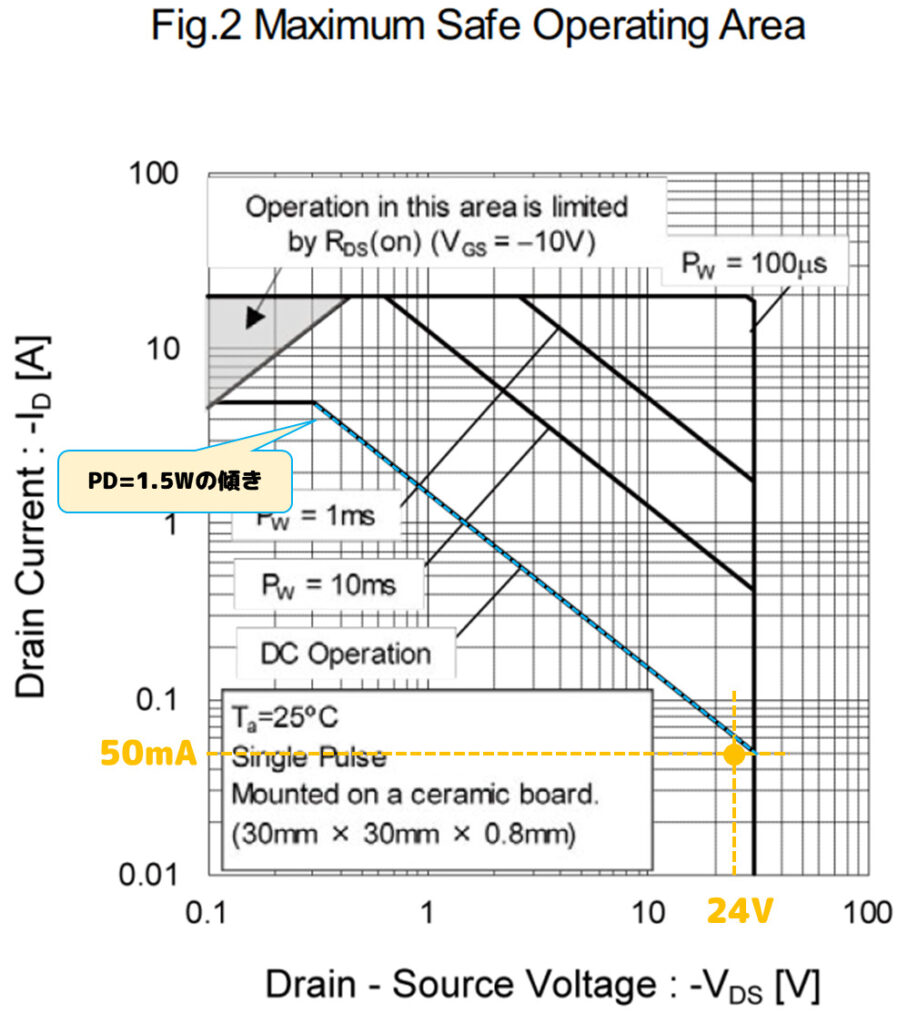

データシートには”Safe Operating Area“(=安全に動作できる領域)というグラフが掲載されていますので、特性表ではなくこちらで確認していきます。仮に24V/50mAのICを制御するとします。

“Safe Operating Area”のグラフを確認します。

RQ1E050RP-Datasheet|Rohm

今回の動作条件は安全領域内なのでRQ1E050RPを使用できるということになります。もし安全領域外になる場合は別のFETを再選定する必要があります。

FETの許容IDはVDSによって大きく変わってきますので双方合わせて確認する必要があります。またPDが大きいFETほど物理サイズが大きくなる傾向がありますので実装面積が必要になります。

オン抵抗

オン抵抗はFETをオンしているとき(=ソース-ドレイン間に電流を流しているとき)の抵抗成分を表しています。オン抵抗はRonやRDSというパラメーターで表され、VGSや温度に依存します。

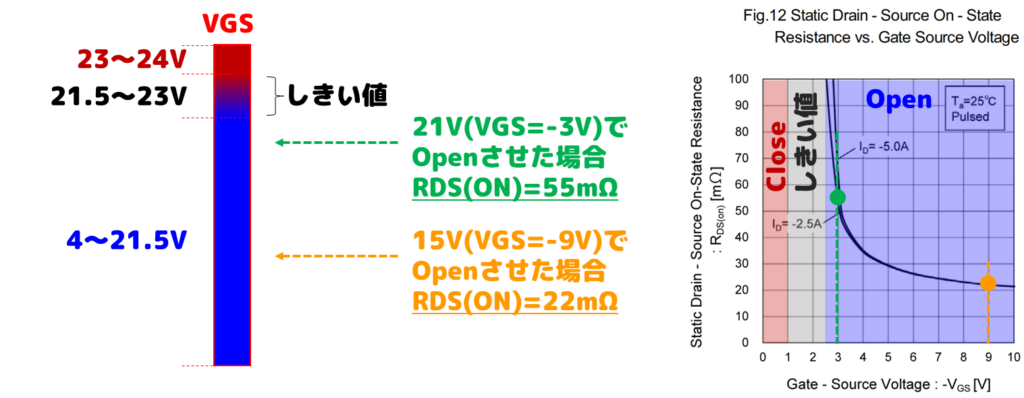

しきい値の項目で説明した通り、VGSはしきい値を跨いで切り替えることで制御できるとお伝えしましたが、より大きく切り替えることでオン抵抗を小さくすることができます。逆にしきい値付近で切り替えた場合はオン抵抗が大きくなってしまいます。P型しきい値で説明した回路をもとに解説します。(一部データシートより抜粋)

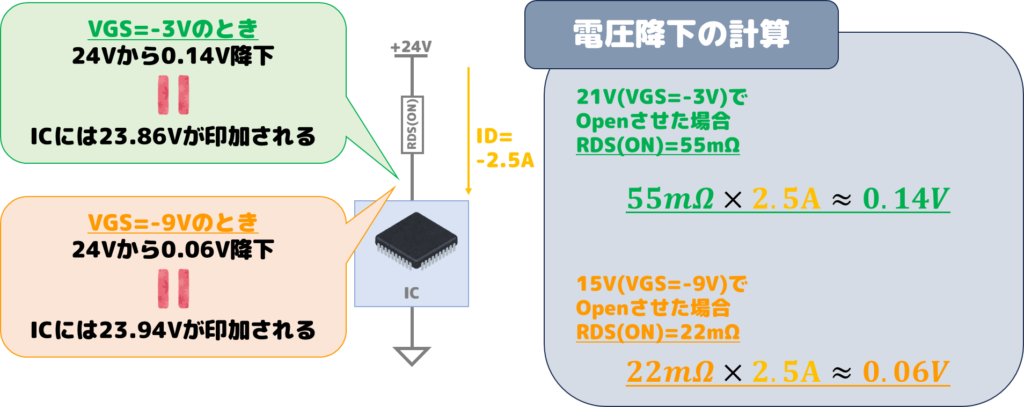

FETをOpenするゲート電圧が21Vの場合と15Vの場合で考えてみます。それぞれのVGSは-3Vと-9Vです。このときのオン抵抗値はデータシートのグラフで確認すると55mΩと22mΩになり、倍以上の差がでました。(ここでは仮にID=-2.5Aのグラフで確認しています。)しきい値近くでOpenさせるとオン抵抗が大きくなることが確認できました。

次にオン抵抗が与える影響についてです。オン抵抗はソース-ドレイン間の電圧降下に影響します。

FETをオン抵抗のみの等価回路として記載しました。VGSを-3Vと-9VでOpenさせた場合の電圧降下はそれぞれ0.14Vと0.06Vになりました。今回は24Vを例に考えましたが、3.3V回路で考えると0.14Vは4%以上の電圧降下となり問題になる可能性があります。電流を流す回路ほど電圧降下しますので、オン抵抗の確認が必要となります。IC(負荷)側が求める電圧範囲を考えながらオン抵抗を確認しましょう。

まとめ

今回はMOSFETの動作原理から部品選定時に確認すべき特性について説明しました。

- トランジスタとは4つ(実際に使用するのは3つ)の電極を持つスイッチであり、大きな電圧・電流を扱うために使用する

- ソース-ドレイン間にチャネルが形成されることで電流を流すことができ、その際のゲート電圧しきい値をスレッショルド電圧(Vth)という

- FETにはP型とN型があり、それぞれハイサイドスイッチ・ローサイドスイッチとして使用する

- MOSFET選定時はVth、VDS、ID、オン抵抗を確認する

今回紹介した内容以外にも様々な使い方や特性があり、とても奥が深い部品です。まずは本記事で最低限の知識を身につけていただければと思います。ご覧いただきありがとうございました!